Andri 1924 – 1944

Dokumentarfilm/documentary, A 2002, 20 Min.

Languages: Slovene / German

Subtitles: German / English

|

Bester Kurzdokumentarfilm, Diagonale 2003

Best short documentary, Diagonale 2003

Najboljsi kratki dokumentarec, Diagonale 2003

|

|

|

|

Goldener Bobby 2003

bester Dokumentarfilm

Best documentary

Najboljsi Dokumentarec

|

|

«

«

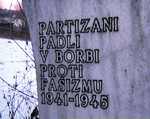

Eine Filmemacherin begibt sich auf Spurensuche: Andrina Mračnikar, Studentin der Wiener Filmakademie, hat

mit Andri 1924 – 1944 ein fragmentarisches Porträt ihres Großonkles gefertigt, der 1944 als

Partisan hingerichtet wurde. [...]

»

Der Standard, Oktober 2003, Viennale Beilage

«

Andrina Mračnikar received the story of Andri, her grandmothers brother, as a child like parts of a huge and

incomplete puzzle. Andri, an army deserter who was hunted by the Gestapo and executed as a partisan in 1944,

played the role of the hero. Andrina Mračnikar collected the puzzles pieces and put them together to enable the

development of a story in a cleverly arranged interlocking of partial motifs and empty spaces.

»

Robert Buchschwenter

«

Njeni filmski zapisi so fotografsko hladni, že sami po sebi tako silovito grozljivi, da njihova neubesedena

izpovedna teža gledalca do dna presune, se pravi, da nanj faktografsko učinkuje.

»

Janko Messner, Vestnik

Credits

| Konzept, Kamera, Regie / Concept, Camera, Director |

Andrina Mračnikar

|

|

Ton / Sound |

Max Leimstättner,

Andrina Mračnikar

|

|

Schnitt / Editing |

Max Leimstättner

|

|

Mit / with |

Elisabeth Sitter – Ogris

|

Pressestimmen / Press

«

«

Wie erzählt man eine Geschichte, die man nur vom Hörensagen kennt? Eine Geschichte, die nicht aufgeschrieben wurde,

von der es kaum Bilder gibt. Eine Lebensgeschichte, die nach 20 Jahren mit einer Ermordung endet und nur in vereinzelten,

stellenweise verblassten und hier und da nachgefärbten Erinnerungen weiterlebt. Die Räume dazwischen sind weiße Flecken auf

fragmentarischen historischen Landkarten – Projektionsflächen für schlüssig wirkende Fortschreibungen und persönliches Befinden.

Andrina Mračnikar hat die Geschichte von Andri, dem Bruder ihrer Großmutter, in ihrer Kindheit aufgelesen wie Teile eines

großen unvollständigen Mythen-Puzzles, in dem auch Hitler, Jesus und Schneewittchen ihren Platz einnahmen. Andri, der von der

Gestapo gesuchte Deserteur und im November 1944 hingerichtete Partisan, spielte die Rolle des Helden. Und die Partisanenlieder

der Kärntner Slowenen bildeten den persönlichen Soundtrack.

Ein halbes Jahrhundert später nimmt Andrina Mračnikar die Puzzle-Teile wieder auf und legt sie zusammen – und zwar nicht,

um daraus ein historisch vollständiges Bild zu rekonstruieren,

sondern um im klug arrangierten Ineinandergreifen von Motivumrissen und Leerräumen den Prozess der Geschichtsbildung zur

Entfaltung zu bringen.

Statt die von der unprätentiös sinnierenden Erzählstimme der Filmemacherin erörterten Sachverhalte zu illustrieren, folgt

der Kamerablick den filigranen Spuren, welche das Ensemble aus Erinnerungen, Assoziationen und vagen Mutmaßungen in die

unbefleckt erscheinenden Landschaftsbilder der Gegenwart zeichnet. Diese Spuren führen in Andri 1924-1944 nicht zu Lichtungen,

die vergangenes Geschehen als vollendete Tatsache zur Ansicht bringen. Vielmehr verdichten sie sich zu jener feinmaschigen

Textur aus Konkretem und Erahntem, als welche sich Vergangenheit in der Wahrnehmung der Rückblickenden fortschreibt.

»

Robert Buchschwenter

«

[...] Eden izvirnejših prispevkov iz tega sklopa je bil poetični kratkometražni dokumentares Andri 1924 – 1944, ki je prejel

tudi eno od glavnih nagrad; gre za prvenec Andrine Mračnikar, v katerem režiserka prikaže tragično zgodbo svojega prastrica,

koroškoslovenskega partizana, ki je pri dvajsetih umrl kot žrtev gestapa. [...]

»

Anja Naglič, DELO (Festival avstirjiskega film Diagonale 2003)

«

«

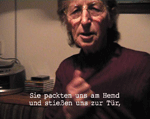

Die Landschaft widersteht dem Erinnern, sie widersteht auch dem Vergessen. Wenn die durch die Bäume gebrochenen Sonnenstrahlen

auf den Schnee der Äcker treffen, leuchten sie behutsam starre Räume aus. Die Spuren sind darin eingeschlossen, festgefroren und

nicht greifbar. Das Haus, der Stadel, die Küche. Stationen einer unbeschreiblichen Flucht im engsten Radius. Überall noch hängen

die Angstgedanken, die Selbstvorwürfe, die persönlichen Überzeugungen. Im Sonnenlicht sieht man sie nicht, alles ist friedlich,

idyllisch, wenn man so will.

Über zwei Generationen sind diese kleinen Schauplätze teils gehütet, teils verschwiegen worden, bis Andrina Mračnikar die Kamera

auf sie richtete und versuchte, etwas von der Geschichte ihres Großonkels Andri einzufangen, die auch die Geschichte ihrer Familie

ist, der Region und der Zeit. Mit einer hoch poetischen Dokumentation machte sie etwas vom Leben des Andreas Ogris sichtbar –

spinnwebenfein und dicht, ohne Handlung, nur mit der Bewegung der Kamera. Es ist die Bewegung mit geringsten Mitteln, entsprechend

der Flucht von wenigen Schritten. Die Bewegung zwischen Nicht-Vergessen und Nicht-Vergessenwerden. Darinnen liegen die knappen

historischen Fragmente, die Sammlung von Beschreibungen, Erinnerungsfetzen, Andeutungen, daraus schöpfen die Ahnungen und die

Hinneigung. Mit 20 Jahren wurde Andri erschossen, etwa in dem Alter von Andrina Mračnikar, als sie sich aufmachte, einem ständig

präsenten Bild Konturen zu verleihen. Der Held ihrer Kindheit, für immer jung geblieben, nur nach innen betrauert. Der älteste

Sohn der Familie Ogris wurde zur Wehrmacht eingezogen, an Knie und Ferse durch eine Granate verwundet , kam auf Urlaub und schloss

sich den Partisanen an. In den Wäldern entzündeten sich seine Wunden und er suchte zu Hause Zuflucht. Von da an war die Familie

in Ludmannsdorf/Bilcovs in größter Gefahr. Andri wechselte die Verstecke: Im Stadel oben lag er in einer ausgehöhlten Grube im

Beton, abends mit Brettern zugedeckt; ein Sarg ebenso wie die Hohlräume zwischen zwei Kaminen und über dem Herd im Haus. Angefangen

von der erst vierjährigen Mici mussten die Schwestern auf dem Hof Wache stehen. Es half nur wenig: 'Mitten in der Nacht kamen sie,

etwa 50 Soldaten. Sie haben uns aus den Betten gerissen wie Katzen'. Lizi war damals schon 14, sie ist die einzige, die davon

erzählen kann, und auch damit hat sie erst spät begonnen: 'Ich hatte nur die Erinnerungen meiner Großmutter', sagt Andrina Mračnikar,

'Jetzt ist sie 75, und ich denke daran, wieviel Zeit sie ohne ihn verbracht hat.'

Die GESTAPO verhörte sogar die Kinder, der 17-jährige Cenzi und der Vater wurden ins KZ Dachau gebracht, der andere Bruder Hanzi

zwangsrekrutiert, die restliche Familie in Arbeitslager deportiert. Andri wurde nicht mehr im Haus, sondern wieder bei den Partisanen

gefunden und ermordet. Damit nach dem Krieg das Familienfoto ein komplettes Bild ergab, wurden er und der gefallene Hanzi

nachträglich hinein montiert.

'Andri 1924 –1944', Film, Dokumentation und Essay, lyrische Klage mit sparsamster Filmtechnik, zweisprachiges Kleinod zur Frage des

politischen Widerstandes, heimste reihenweise Preise ein (Diagonale Preis der Jury der Diözese Graz-Seckau, Förderungspreis des Landes

Kärnten, Goldener Bobby Filmfestival Wien) und wird immer wieder in Kinos, Bildungseinrichtungen, Kulturhäusern, Unis gezeigt – ein

Lied der Südkärntner Landschaft, der Leiden der Bevölkerung, aber auch ein Denkmal einer unverheilten Familienwunde. Es ist die

bekannteste, aber nicht die erste Arbeit der Jungfilmerin. Bereits mit 13 Jahren schrieb Andrina Mračnikar das Drehbuch für 'Bo bilo',

ein Gemeinschaftsprojekt von Film Mladje mit Miha Dolinsek, das beim Internationalen Kurzfilmfestival in Ebensee den Preis für den

besten Jugendfilm erhielt. Ebenso wie 'Vecernica', eine "Gute-Nacht-Geschichte" über Jugendliche mit zwei Sprachen, die zusammen

eine Nacht verbringen. Die Autorin kümmert sich inzwischen nicht nur um Drehbuch und Schnitt, sondern auch um die Regie.

Die Kurzfilme 'Meine Stimme wäre still' über eine alleinerziehende Mutter und 'Rosi oder das Feuer', Szene in einem Frauengefängnis,

entstanden 2003/2004.

Andrina Mračnikar, aufgewachsen in Ljubljana und Keutschach, studiert zunächst Filmregie an der Akademie für Theater, Radio,

Film und Fernsehen in Ljubljana und jetzt an der Filmakademie in Wien. Sie entwickelt einen verhaltenen, in seiner Zurücknahme

aufregenden Stil. Durch Assoziationen und Verdichtungen werden Lebenssituationen ans Licht gehoben, gewinnen Bedeutung und Dasein.

Minimale Arrangements verbinden sich mit beharrlichen Fragen zu einer fein gewobenen Aussage, die im Betrachter wirksam wird.

'Andri' war der Schlüssel auch zu einem größeren Film über Widerstand, an dem sie derzeit arbeitet. Andrina Mračnikar, Vertreterin

einer meisterlich zarten, reduzierten, politisch fragenden Filmkultur, geht auf die Suche nach Menschen und ihrer Wahrheit.

»

Annemarie Fleck, "Die Bewegung der Kamera", DIE BRÜCKE, Nr.65 März 2006

«

«

[...] Njen proizvodno režijski pristop je presenetljivo svež. Določata ga skopno besedilo in nemirna kamera [...]

Pretresljiva ubesedena podoba koroške Picassove Gvernike, razkropljena in razbita slovenska koroška domačija... In po dveh generacijah

se prikaže mlada potomka, ki z ljubečo mislijo in trepetajočim srcem, rahločutna kakor grška Antigona Polineikesa išče mrtvega strica

Andrija, da bi ga z golimi rokami izgrebla in dostojno pokopala.

To je vse. Suho stvarno, brez zdihujočega naricanja. Njen film ni naphan z dokumentarnimi predmeti in dodatnimi dokaznimi poročili.

Njeni filmski zapisi so fotografsko hladni, že sami po sebi tako silovito grozljivi, da njihova neubesedena izpovedna teža gledalca

do dna presune, se pravi, da nanj faktografsko učinkuje.

Samo na robu nekje mi prihaja na misel povojni italijanski realizem, sicer pa je to njeno delo "preprost" protokol mučeništva, v

katerem deluje dramatizem dejstev samih, torej defilmizacija, s katero režiserka v gledalcu in gledalki doseže toliko globlje moralno

ogorčenje. Vprašujeta se, katera, kakšna beseda je še potrebna ali mogoča.

Tudi brez L.Wittgensteina občutiš resnico: o čemer ni mogoče govoriti, o tem je treba molčati. Andrina Mračnikar se tega zaveda.

In si pomaga že kar v uvodu s hreščečimi, škripajočimi in ropotajočimi akustičnimi klicaji, povezani s preskakujočimi in kobacajočimi

se podobami nemirne kamere. Rahločuten opazovalec in poslušalec kaj kmalu dojame te klicaje kot izrazne filmske elemente za prikazovanje

grozovitega strahu pred neizogibno smrtjo, strahu tudi v glavi in prsih poustvarjalke tega Andrijevega strahu pred šestdesetimi leti,

da bi oblikovala kar se da avtentičen, estetsko čist filmski zapis ...

»

Janko Messner, "O uporu borca za svobodo...", Vestnik, 16.5. 2002, štev. 20

«

[...] In the introductory scene a young Viennese woman drives to visit her grandmother, an Austrian Carinthian of Slovenian descent.

The panoramic view of the passing landscape is studded with moments of blinding whiteness, as the winter sun occasionally appears

from behind the trees. All this is underlined with the director's soft voice, feeling over the whiteness of her first childhood

memories. She remembers Andri, her grandmother's younger brother, a partisan and family hero, killed in 1944 by the Nazis.

This soul-stirring story is later told first hand by an old woman: white marks are substituted for her beautiful and dying

Slovenian language. In this short documentary, feelings of discomfort give way to childish curiosity, the complexity of memory

is substituted for the simple expression of narration, the inexorability of comprehension alleviated by poeticism.

»

Jurij Meden

«

[...] Das stärkste Mittel der Narration ist die Stimme der Regisseurin, die sanft anklagt, gleichzeitig aber alles Gesprochene

auf das Eine reduziert: Die Trauer, ihren Großonkel nie getroffen zu haben. Die zeitliche Barriere zwischen Andrina Mračnikar,

der Filmemacherin, und Andrina, dem Mädchen, das mit 2 schon das Wort Nazi kannte, fällt, und der Verlust, der durch die Zeiten

währt, wird deutlich.

»

Thomas Taborsky, Videofreak

«

Ihren Preis spricht die Jury Andrina Mračnikar für "Andri 1924 – 1944" zu. Ihre persönliche Suche nach Spuren der Erinnerung und

Formen des Erinnerns fügt sie zu einem ganz einmaligen, geschlossenen, reifen und differenzierten filmischen Ausdruck.

Vom Persönlichen ausgehend, doch ohne sich selbst in den Vordergrunds zu schieben, taucht die fragmentarische Figur ihres Großonkels

aus dem Schatten des Vergessens und der Legenden auf. Die Gedanken finden sich Bilder, die sich nicht bebildern, das Entdecken

findet Rhythmus, der sich nicht vorschnell fügt, das Ziel bleibt ein Schemen, der Friede ist noch hinter dem Horizont.

Andrina Mračnikar hat uns ein ganz außergewöhnliches Kleinod geschenkt.

»

Jurybegründung DIAGONALE-Preis der Diözese Graz-Seckau,

Bester Dokumentar- oder Kurzspielfilm 2002/2002